파킨슨병 '기적의 약', 오래 먹으면 몸이 내 맘대로 안 움직이는 이유

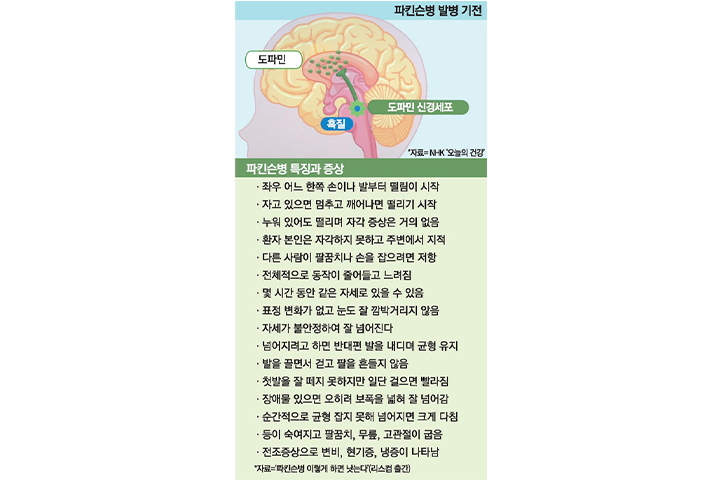

2025-11-25 18:22 알츠하이머병에 이어 두 번째로 흔한 퇴행성 뇌질환으로 알려진 파킨슨병은 뇌의 중뇌에 위치한 ‘흑질’의 도파민 신경세포가 점차 소실되면서 발생하는 질병이다. 도파민은 우리 몸이 부드럽고 정교하게 움직이도록 조절하는 핵심적인 신경전달물질로, 즐거움이나 성취감, 의욕과도 깊은 관련이 있다. 아직까지 도파민 신경세포가 왜 줄어드는지에 대한 명확한 원인은 밝혀지지 않았으나, 나이가 가장 큰 위험 인자로 꼽힌다. 실제로 2024년 건강보험심사평가원 기준 국내 파킨슨병 환자 12만 7천여 명의 대부분은 65세 이상이며, 특히 70대와 80대에서 환자 증가세가 뚜렷하다. 약 10%는 유전적 요인의 영향을 받으며, 뇌 신경세포에 쌓이는 ‘알파-시누클레인’ 단백질 덩어리 역시 주요 발병 단서로 지목되어 활발한 연구가 진행 중이다.

알츠하이머병에 이어 두 번째로 흔한 퇴행성 뇌질환으로 알려진 파킨슨병은 뇌의 중뇌에 위치한 ‘흑질’의 도파민 신경세포가 점차 소실되면서 발생하는 질병이다. 도파민은 우리 몸이 부드럽고 정교하게 움직이도록 조절하는 핵심적인 신경전달물질로, 즐거움이나 성취감, 의욕과도 깊은 관련이 있다. 아직까지 도파민 신경세포가 왜 줄어드는지에 대한 명확한 원인은 밝혀지지 않았으나, 나이가 가장 큰 위험 인자로 꼽힌다. 실제로 2024년 건강보험심사평가원 기준 국내 파킨슨병 환자 12만 7천여 명의 대부분은 65세 이상이며, 특히 70대와 80대에서 환자 증가세가 뚜렷하다. 약 10%는 유전적 요인의 영향을 받으며, 뇌 신경세포에 쌓이는 ‘알파-시누클레인’ 단백질 덩어리 역시 주요 발병 단서로 지목되어 활발한 연구가 진행 중이다.파킨슨병의 가장 특징적인 증상은 몸의 움직임이 눈에 띄게 느려지고 둔해지는 ‘운동완만’이다. 이로 인해 걸음걸이의 보폭이 좁아지거나, 글씨가 이전보다 작아지는 소자증, 얼굴 표정이 무표정하게 굳는 현상이 나타난다. 또한, 가만히 있을 때 손이나 발이 떨리는 ‘진전’과 근육이 뻣뻣하게 굳는 ‘경직’도 주요 증상이다. 병이 진행되면 몸의 균형을 잡기 어려워져 쉽게 넘어지는 ‘자세 불안정성’이나 발이 땅에 붙은 것처럼 잘 떼어지지 않는 ‘보행 동결’ 등이 발생할 수 있다. 이와 더불어 운동 능력과 무관한 비운동 증상도 삶의 질을 크게 떨어뜨린다. 우울증, 극심한 변비, 냄새를 맡지 못하는 후각장애, 꿈 내용을 그대로 행동으로 옮기는 렘수면행동장애 등은 오히려 운동 증상이 나타나기 수년 전부터 먼저 발생하기도 해 조기 진단의 중요한 단서가 된다.

파킨슨병의 진단은 전문의의 세심한 문진과 신경학적 검사를 바탕으로 이루어지며, 뇌의 도파민 신경세포 손상 정도를 영상으로 확인하는 ‘도파민 운반체 양전자 단층촬영(DAT-SPECT)’이 핵심적인 역할을 한다. 또한 심장의 교감신경 기능 저하를 평가하는 ‘MIBG 심근 신티그래피’나 다른 뇌 질환을 감별하기 위한 뇌 MRI도 보조적으로 활용된다. 치료의 기본은 약물 요법으로, 뇌에서 부족해진 도파민을 보충하는 ‘레보도파(L-도파)’ 제제가 가장 기본적이고 효과적인 약물로 꼽힌다. 하지만 5년 이상 장기 복용 시 다음 약을 먹기 전에 약효가 먼저 떨어져 증상이 악화되는 ‘약효 소진 현상(wearing-off)’이나, 의지와 상관없이 몸이 흐느적거리거나 꼬이는 ‘이상운동증’과 같은 운동 합병증이 발생할 수 있다는 한계가 있다.

약물만으로 증상 조절이 어렵거나 운동 합병증이 심해진 중기 이후의 환자들에게는 ‘디바이스 보조 요법’이 새로운 희망이 되고 있다. 뇌 특정 부위에 전극을 심어 전기 자극으로 신경회로를 조절하는 ‘뇌심부자극술(DBS)’, 소장까지 연결된 튜브를 통해 겔 형태의 약물을 24시간 지속적으로 주입하는 ‘레보도파-칼비도파 경장용액 요법(LCIG)’, 그리고 주사 형태의 약물을 피하에 지속적으로 투여하는 최신 치료법 등이 여기에 해당한다. 이와 함께 약물 치료만큼이나 중요한 것이 바로 재활 치료다. 병의 특성상 몸이 자꾸 작고 느리게 움직이므로, 의식적으로 ‘더 크게, 더 멀리’를 외치며 과장된 동작으로 운동하는 것이 중요하다. 주 3회 이상의 고강도 유산소 운동은 증상 진행을 늦추는 효과까지 기대할 수 있어, 가능한 한 빨리 시작해 매일 꾸준히 지속하는 것이 병의 경과를 늦추는 핵심이다.