"19개월 만에 최대 취업!"…알고 보니 '쿠폰'으로 만든 노인 일자리, 청년 15만 명은 길거리로

2025-10-17 18:17 9월 취업자 수가 19개월 만에 가장 큰 폭으로 증가했다는 반가운 소식이 전해졌지만, 그 속을 자세히 들여다보면 마냥 웃을 수만은 없는 고용시장의 '빛과 그림자'가 뚜렷하게 드러난다. 통계청 발표에 따르면 지난달 취업자는 1년 전보다 31만 2000명 늘어나며 작년 2월 이후 최대 증가 폭을 기록했다. 하지만 이는 정부가 풀어놓은 소비쿠폰 효과에 힘입어 도소매업과 숙박음식점업 등 특정 서비스업종의 단기 일자리가 급증하며 전체 수치를 끌어올린 결과로, 경제의 허리 역할을 하는 제조업과 건설업의 고용 한파는 오히려 더욱 거세졌고 미래 세대인 청년층은 또다시 설 자리를 잃었다.

9월 취업자 수가 19개월 만에 가장 큰 폭으로 증가했다는 반가운 소식이 전해졌지만, 그 속을 자세히 들여다보면 마냥 웃을 수만은 없는 고용시장의 '빛과 그림자'가 뚜렷하게 드러난다. 통계청 발표에 따르면 지난달 취업자는 1년 전보다 31만 2000명 늘어나며 작년 2월 이후 최대 증가 폭을 기록했다. 하지만 이는 정부가 풀어놓은 소비쿠폰 효과에 힘입어 도소매업과 숙박음식점업 등 특정 서비스업종의 단기 일자리가 급증하며 전체 수치를 끌어올린 결과로, 경제의 허리 역할을 하는 제조업과 건설업의 고용 한파는 오히려 더욱 거세졌고 미래 세대인 청년층은 또다시 설 자리를 잃었다.이번 고용 성적표를 화려하게 장식한 일등 공신은 단연 서비스업이었다. 특히 정부가 내수 활성화를 위해 지난 7월부터 집행한 민생 회복 소비쿠폰의 효과가 직접적으로 나타났다. 도소매업 취업자는 2만 8000명 늘어나 2017년 11월 이후 거의 8년 만에 가장 큰 증가 폭을 보였고, 대표적인 대면 업종인 숙박·음식점업 역시 2만 6000명의 고용을 늘리며 올해 3월 이후 최대치를 기록했다. 결국 나랏돈으로 만든 '반짝' 일자리가 고용 회복세라는 착시 효과를 일으킨 셈이다. 이러한 정책 효과가 사라진 뒤에도 과연 고용 호조세가 이어질 수 있을지에 대한 근본적인 의문이 제기되는 대목이다.

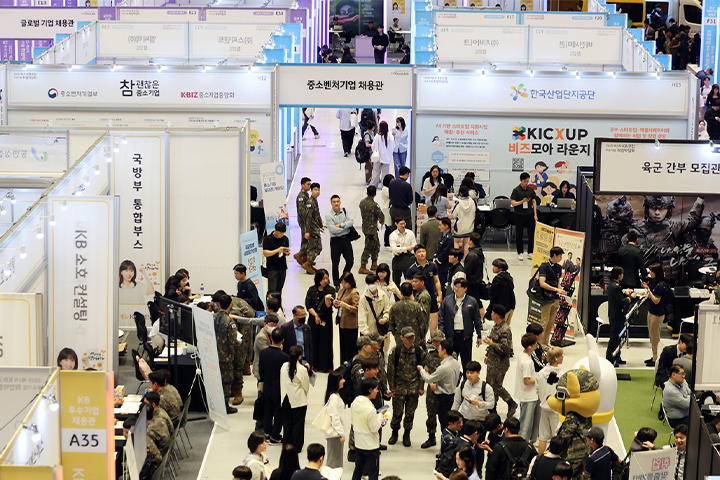

화려한 숫자 뒤에 가려진 고용의 질은 오히려 악화되는 모습을 보였다. 한국 경제의 근간인 제조업 일자리는 6만 1000개나 사라지며 15개월 연속 감소라는 처참한 기록을 이어갔고, 건설업 일자리 역시 8만 4000개나 증발하며 찬바람을 피하지 못했다. 양질의 일자리로 평가받는 경제의 두 축이 동시에 무너져 내리고 있는 것이다. 세대별 고용 성적표는 더욱 심각하다. 30대(13만 3000명)와 60세 이상(38만 1000명) 고용은 크게 늘었지만, 정작 사회에 첫발을 내디뎌야 할 청년층(15~29세) 취업자는 14만 6000명이나 급감하며 모든 연령대 중 가장 큰 폭의 감소세를 보였다. 노년층의 생계형 일자리가 급증하는 동안 청년들은 일할 기회조차 얻지 못하는 '일자리 불균형'이 심화하고 있는 셈이다.

결론적으로 9월 고용 시장은 '양보다 질'의 문제가 수면 위로 떠올랐음을 명확히 보여준다. 전체 취업자 수 증가는 긍정적 신호지만, 그 내용이 안정적인 제조업 일자리가 아닌 정부 정책에 기댄 단기 서비스업 일자리에 편중되어 있다는 점은 우리 경제의 구조적 취약성을 드러낸다. 특히 미래 성장 동력인 청년들이 일자리를 잃고 방황하는 동안 고령층 중심의 고용만 늘어나는 현상은 장기적인 관점에서 국가 경쟁력 저하로 이어질 수밖에 없다. 일시적인 부양책에 기댄 숫자 놀음에서 벗어나, 제조업의 경쟁력을 회복하고 청년들이 원하는 양질의 일자리를 창출하기 위한 근본적인 대책 마련이 시급하다는 목소리가 커지고 있다.